大家好,我是雪励姐,企业数字化转型顾问,个人核心竞争力+转型教练,用20年外企500强总监经验陪你思维提升、认知破局、高情商沟通——不灌鸡汤,只给能用的‘生存干货’

💡点击下方关注公众号,陪你共同成长,少走十年弯路。

这两年,AI成了企业圈的“热词”。老板们开会必提“AI转型”,供应商的PPT里全是“大模型赋能”,连刚毕业的实习生都在聊“提示词工程”。

但热闹背后,有太多企业:花了几百万上AI项目,最后只落地了个“AI写周报”的工具;买了号称“行业领先”的AI系统,结果数据一进去就报错,团队折腾半年只能放弃。

今天和爱集思的吴建荣老师交流讨论为什么AI在企业落地这么难,我们都颇有感触。

AI在企业落地应用的卡点往往不是技术不够先进,也不是钱没花到位,而是我们常常高估了AI的“万能”,低估了落地的“复杂”。

下面我们就拆解AI在企业落地的4个核心挑战,以及一套经过验证的破局框架——弯弓模型,帮你把AI从“PPT概念”变成“业务增长引擎”。

挑战一:认知错位:老板的“万能神药”与员工的“替代恐惧”

企业落地AI,第一道坎往往出在“人”的认知上。

老板的“线性思维”陷阱:不少老板把AI当成“业务增长的万能钥匙”。有位制造业老板曾对我说:“我买了AI一体机,下个月产能必须提升30%,否则IT总监就别干了。”这种“买工具=出结果”的线性思维,本质上是对AI的误解。

AI不是“即插即用”的机器,而是需要数据、流程、人才协同的“系统工程”。就像你买了顶级烤箱,没有好食材、好配方,也烤不出面包。

更麻烦的是员工的“防御心态”。我听过好多公司老板,动不动就有意无意地说:等AI系统上线后,

-

部门提效能优化60%以上……

-

公司就不需要这么多人啦…… – 你们随时可能被辞退……

这让企业员工人心惶惶。老员工怕被替代,故意不配合数据标注;新员工觉得“学AI太麻烦,不如手动回复快”。结果系统上线3个月后,客户投诉率反而上升了15%。

员工的恐惧,本质上是企业没有讲清楚:AI不是来“替代人”的,而是来“放大人力”的——让客服从重复回复中解放出来,专注处理复杂问题和客户关系。

认知错位的核心,是企业没有把“AI定位”讲透:AI的价值不是创造新问题,而是用新思路新方法解决老问题。

先想清楚“企业现存的瓶颈是什么”(比如退货率高、客户响应慢),再思考“AI如何帮我们解决”,而不是反过来——因为“别人都在用AI”,所以我们也要用。

挑战二:供应商的“甜蜜陷阱”:被包装的“AI奇迹”

企业落地AI的第二道坎,来自“信息不对称”下的供应商误导。

你一定见过这样的供应商宣传:“我们的AI模型准确率99%,适用所有行业!”“买了我们的系统,3个月就能收回成本!”这些话听着诱人,但背后往往藏着“幸存者偏差”。

要知道供应商展示的“成功案例”,大多是“理想环境”下的精心挑选结果——数据是干净的(提前人工清洗3个月),流程是顺畅的(为AI单独优化过),甚至客户是“配合的”(愿意接受不完美的初期效果)。

但你的企业可能数据混乱(Excel表格里混着错别字),流程复杂(跨部门审批要7个环节),这时AI效果自然大打折扣。

AI的“幻觉”(编造虚假数据)是行业通病,但有些供应商却把它说成“AI的创造性”。

有家电商企业用AI分析用户评论,AI一本正经地说“30%用户抱怨产品有异味”,但翻遍原始评论,只有5%提到异味——追问供应商,对方却说:“这是AI帮你发现的‘潜在需求’,需要进一步挖掘。”这种“把bug当feature”的忽悠,只会让企业在错误的方向上越走越远。

破解供应商陷阱的关键,是建立“需求清单”而非“技术清单”。

与其问“你的AI能做什么”,不如问“我的企业有100万条退货数据,其中30%原因不明,你的AI能帮我定位核心问题吗?”——用具体业务问题代替抽象技术参数,才能筛选出真正能解决问题的伙伴。

挑战三:AI自身的“能力边界”:可靠性、成熟度与“幻觉”难题

即便认知统一、选对供应商,AI自身的“局限性”仍可能让项目卡壳。

可靠性的“薛定谔困境”:同个AI模型,上午分析销售数据说“华东地区转化率最高”,下午跑同样的数据,结果变成“华南地区最优”。

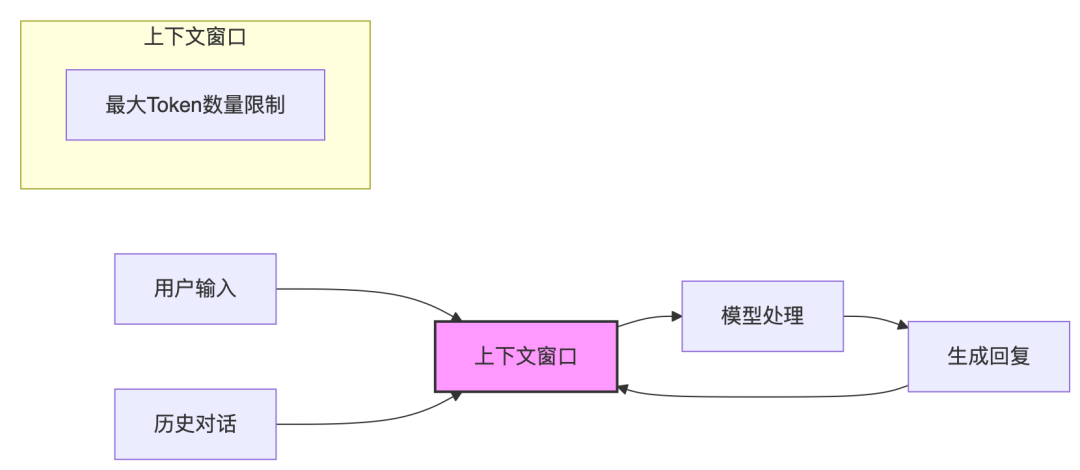

业务部门负责人当场拍桌子:“这数据我怎么敢用?”——AI的“非确定性”,本质上是因为大模型训练数据的随机性和推理逻辑的“黑箱性”,目前还无法做到传统软件“输入A就输出B”的绝对可靠。

成熟度的“场景依赖”:AI工具往往“术业有专攻”。比如AI写文案很厉害,但让它分析财务报表可能漏洞百出;AI客服能处理简单咨询,但遇到“退换货纠纷”这类复杂问题,还是得靠人工。企业如果期待一个AI工具“包打天下”,注定会失望。

“幻觉”的致命风险:最危险的是AI的“一本正经地胡说八道”。有家企业用AI生成竞品分析报告,AI伪造了“竞争对手明年将降价30%”的虚假数据,管理层据此调整定价策略,结果损失了200万利润。——AI的“幻觉”源于其“预测概率”而非“还原事实”的底层逻辑,在数据不充分或问题模糊时,很容易编造“合理但错误”的答案。

接受AI的“不完美”,是企业落地的前提。AI不是“超级大脑”,而是“高级助手”——它擅长处理重复劳动(如数据清洗、初步分析),但需要人来把控方向、验证结果、做最终决策。

挑战四:数字化基础薄弱:没有“地基”,AI就是“空中楼阁”

很多企业忽略了一个关键:AI落地的前提是“数字化基建”。

我见过一家企业,ERP系统里的数据还是手动录入的,财务、销售、库存数据各自独立,却想上AI供应链优化系统。结果AI分析了3个月,得出的结论是“建议关闭西北仓库”——但真实原因是西北仓库的数据根本没接入系统,AI误以为“销量为零”。

这就是把“软件数字化”和“AI智能化”混为一谈的后果。数字化是“建地基”,AI是“盖高楼”:数字化构建的是“可靠的刚性系统”(如ERP、CRM),解决数据的“有没有”“准不准”;AI是“创造性的柔性系统”,解决数据的“好不好”“怎么用”。

没有数字化的“地基”(干净的数据、打通的系统),AI就像在流沙上盖楼,越高越危险。

判断企业是否具备AI落地条件,有个简单标准:你的核心业务数据,能不能用Excel导出清晰的表格?跨部门数据调用,需要走多久流程? 如果这两个问题的答案是否定的,先别急着上AI,先补数字化的课。

破局框架:用“弯弓模型”系统落地AI

面对这些挑战,有没有一套可复制的落地框架?

举例一个简单易懂的“弯弓模型”——就像拉弓射箭,只有靶心(业务目标)、箭(AI工具)、弓(组织能力)、手(执行团队)协同,才能射中“业务增长”的靶心。

01 业务之底:先定“靶心”,再找“箭”

弯弓的第一步,是明确“射向哪里”——AI要解决的业务问题是什么?

明确靶心后,才开始用AI分析数据,才有的放矢。

建议企业用“问题清单”代替“技术清单”——列出企业Top 3业务痛点(如退货率、获客成本、员工效率),给每个痛点打分(影响度、解决难度),优先解决“高影响、低难度”的问题,让AI快速产生“可见价值”。

02 应用之箭:数据、工具、流程的“三要素”

靶心明确后,需要“搭箭”——准备AI落地的“三要素”:数据、工具、流程。

数据是“箭杆”:沙滩鞋案例中,原始数据有10万条订单记录,混杂着客户留言、物流信息,团队先花2周清洗数据(剔除重复值、补充缺失字段),才喂给AI。干净的数据,比先进的模型更重要。

工具是“箭头”:根据问题选工具——分析退货原因用“数据分析型AI”,优化客服话术用“生成式AI”,不要追求“最先进”,而要选“最适配”。

流程是“箭尾”:AI分析出“德州退货率高”后,团队没有直接调整销售策略,而是先和当地仓库沟通,发现“德州消费者更在意尺码贴合度”,才针对性优化尺码标注。AI输出的是“洞察”,不是“决策”,需要结合业务流程验证。

03 组织之手:高层、中层、基层的“共识引擎”

最后,也是最容易被忽略的——组织能力是“拉弓的手”。

艾吉斯的“AI蓝军”模式很有启发:在企业内部找一批“想改变、愿学习”的员工(可能是基层业务员,也可能是中层管理者),给他们AI工具和培训,让他们先在小场景里做出成绩(比如用AI优化周报效率提升50%),再带动其他同事。这种“自下而上”的渗透,比“自上而下”的强推更有效。

高层、中层和基层要建立三层共识。高层要懂“AI能做什么,不能做什么”;中层要会“把业务问题转化为AI需求”;基层要敢“用AI做增量工作”(比如客服用AI写回复模板,自己专注客户情绪安抚)。

AI落地,本质是“用理性对抗焦虑”

AI在企业落地的挑战,说到底,是“热热闹闹的焦虑”遇上“实实在在的复杂”。

老板焦虑“不跟上AI会被淘汰”,员工焦虑“AI会抢饭碗”,供应商焦虑“不夸大效果卖不出去”——这些焦虑交织在一起,让AI落地变成了“赶时髦”而非“解决问题”。

但真正的AI落地,应该是“理性的系统工程”:先看清业务靶心,再搭好数据地基,选对工具,凝聚组织共识,最后用小步快跑的方式验证价值。就像弯弓射箭,靶心清晰、弓稳箭直、手劲均匀,才能射中目标。

AI不是企业的“救命稻草”,而是“效率杠杆”。杠杆的支点,永远是企业的业务本质和真实问题。与其追逐AI的“风口”,不如深耕自己的“土壤”——土壤肥沃了,AI这颗种子自然能结出果实。

毕竟,企业的终极目标是“生存和增长”,而不是“用AI”。

关注我,我是雪励。打磨核心力,解锁人生无限局。

推荐阅读

AI智能体重构工作:未来5年,超级个体的生存法则不是努力,是“会用AI替你干活”

被上司画饼、同事孤立?《长安的荔枝》藏着老实人破局的心智基建公式:专业+退路+良知